热门资讯> 正文

新能源汽车中期策略及下半年展望:智能电动,拾级而上

2021-06-29 14:14

本文来自:粤开崇利论市

核心观点

一、2021年上半年回顾

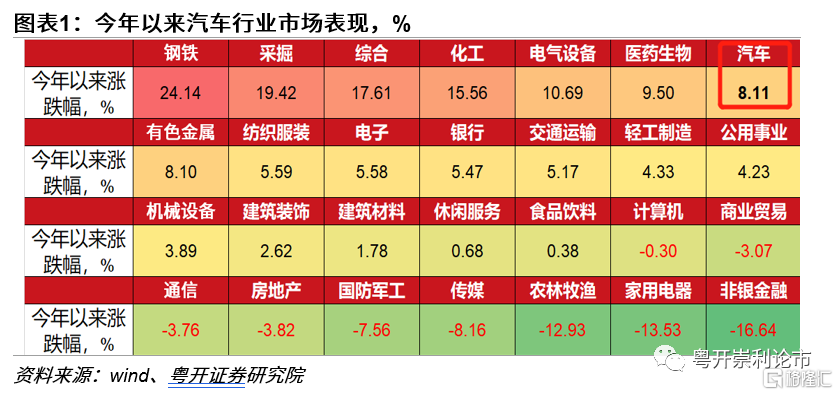

市场端,今年以来汽车行业实现上涨8.1%,位列28个申万一级行业当中第7位,跑赢沪深300超过10个百分点。自2020年下半年开始,汽车行业尤其是新能源汽车行业迎来了明显的向上拐点,一方面受益于供给端政策的红利;另一方面受益于需求端快速回升,短期板块景气度维持高位。

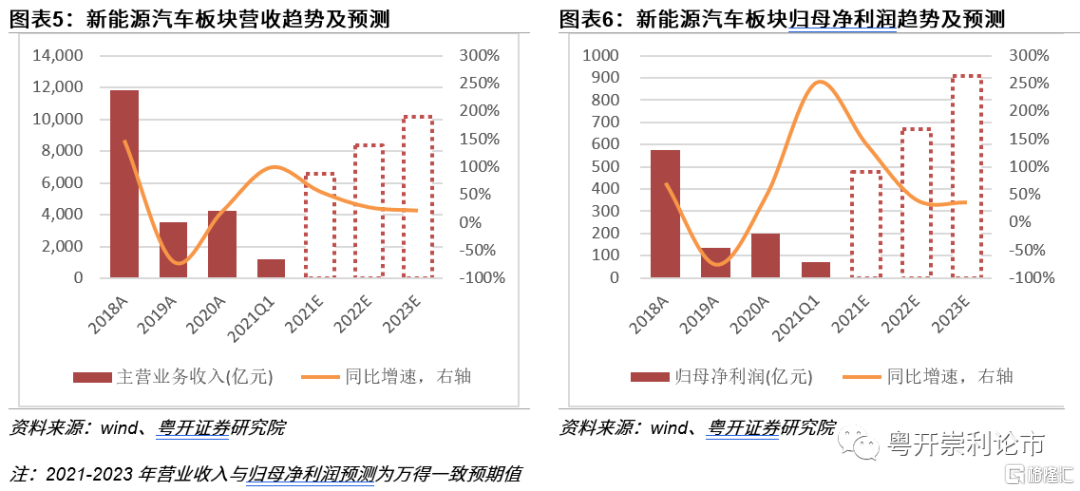

业绩端,2021Q1新能源汽车板块共计实现营收1211.88亿元,同比增长98.97%;共计实现归母净利润72.30亿元,同比大增251.12%。从营业收入以及归母净利润的变化趋势可以看出,行业在政策共振+供需两端持续催化的背景下,整个行业的基本面保持了高速增长和持续修复的态势,营收、利润的双增长成为板块的主旋律。

二、趋势:中、美、欧三足鼎立,全球新能源市场迎来共振

目前在全球新能源汽车市场已经形成了较为稳固的中、美、欧三足鼎立的格局,在三者政策大力支持+排放政策日益趋紧的背景下,我们判断全球新能源市场将迎来共振。

“双碳”目标下,行业将迎来强确定性的高速发展期。新能源汽车产业溢出效应明显,带动了投资、就业和税收快速增长,改善我国内需消费的疲软的颓势,成为中国经济增长新动力、新引擎。

未来,随着补贴政策的逐步退出,顶层规划+新版双积分政策有望接棒补贴政策,大力推进新能源汽车产业发展。新能源汽车行业导向将由政策驱动向市场驱动过渡,促进整个产业链实现长期的供需良性循环。新能源汽车渗透率逐步提升,行业将迎来快速发展,相较于目前几倍的成长空间。

三、2021年下半年投资展望

(一)景气周期上行,未来行业保持高增

整体来看,未来10-15年将是新能源汽车行业发展的黄金期,未来5年复合增速在26%-39%左右,拉长周期,未来10-15年,复合增速也将保持在20%左右的水平。并且随着新能源汽车向高端化、智能化发展,市场空间将进一步拓展。我们认为后续汽车行业的投资机会将由估值驱动转向盈利驱动。展望2021年下半年,我们预计汽车行业将步入成长期,后期正增长将是汽车行业的主旋律,投资者有望在充分享受业绩增长驱动股价提升而带来的投资收益。

(二)芯片供应年底有望缓解,车企或通过内部平衡调节

短期来看,由于MCU半导体供应链从订购到交付到主机厂通常有3-4个月的时间,根据目前交货时间预计,我们认为下半年MCU为主的车载芯片的紧缺仍将持续,产能有望在三季度缓解,四季度将能到供应恢复的程度。

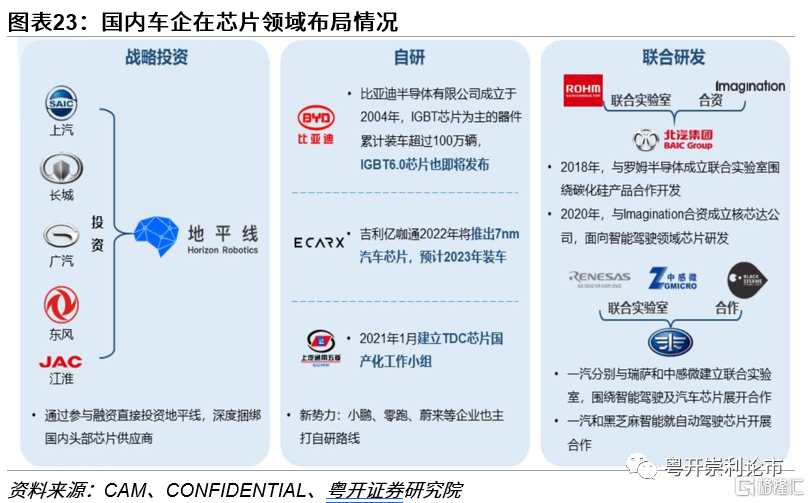

国内车企也在芯片领域加速布局,大致可以分成战略投资、自研和联合研发三种模式。另外,通过主要车企披露的产销数据来看,车企已在内部不同车型之间平衡调节芯片供应,预计将优先保障高端线以及高毛利率产品,从而最大程度的锁定利润。下半年随着全球经济持续复苏+芯片供应缓解+车企内部平衡调节等因素缓解,行业规模重拾升势,悲观预期有望修复。

(三)智能网联化浪潮来临,产业链格局将重塑

国内智能网联车产业发展模式和方向已较为清晰,开启万亿蓝海市场。智能网联新能源车一直被视为我国汽车产业转型升级,实现产业由大到强的突破口之一。未来,智能网联汽车的竞争趋于白热化,跨界战略合作有利于缩短整车开发周期,加快产品落地的进度。随着智能网联化浪潮来临,整个汽车产业链格局也将重塑:(1)新兴网状生态链下,核心地位由整车企业向两端转移。(2)ODM或将成汽车产业新的生产模式。

四、投资建议

(一)上游涨价资源品

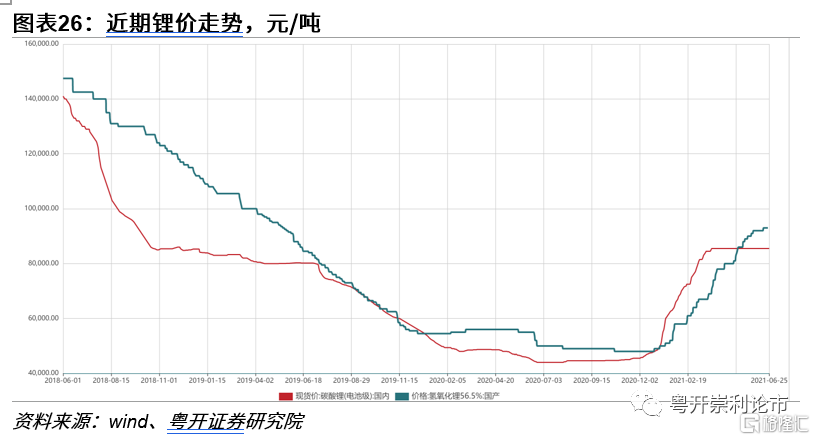

一方面,部分细分上游资源品品种(例如锂)价格持续上行,另一方面,锂资源新增供给有限,下游新能源汽车需求旺盛,锂供需格局明显改善,锂盐价格高景气进入上行周期,旺盛需求下锂资源有望再迎新周期。因此,细分主线的营收端与利润端都有望迎来确定性高速增长,量价双升下有望迎来戴维斯双击。

(二)动力电池强者恒强

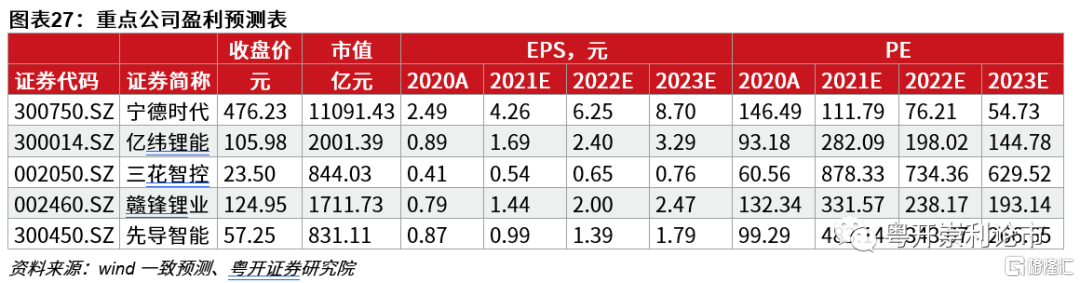

中游动力电池方面,龙头强者恒强。随着我国动力电池积累的成本与技术的先发优势,中游动力电池龙头及部分细分材料环节有望逐步扩大国内外市场份额,随着市占率的提升也将带来营收端与利润端都的双升,看好国内动力电池龙头宁德时代,以及进入动力电池三巨头的供应链体系公司。

(三)迎来拐点的自主品牌

我们认为随着下半年全球经济持续复苏+芯片供应缓解,行业规模重拾升势,悲观预期有望修复,底部配置具有不错的性价比。整车厂规模效应提升后,业绩端和盈利端弹性大但在日益激烈的竞争中也存在较大的不确定性。因此,新时代、新格局,汽车产业将迎来格局重塑,建议优先关注重视自主研发并脱颖而出的自主品牌和转型力度大、速度快的标的。

正文

一、上半年回顾:市场表现概览

市场端,自2020年下半年开始,汽车行业尤其是新能源汽车行业迎来了明显的向上拐点,一方面受益于供给端政策的红利,海内外需求共振+我国要争取2060年前实现碳中和+国内新版双积分政策+“十四五”新能源顶层规划,使得行业摆脱了2019年以来行业补贴大幅退坡以及疫情带来的低迷影响;另一方面受益于需求端快速回升,新能源汽车产销数据两旺的趋势不断得到确认,同比实现两位数甚至三位数的高速增长,短期板块景气度维持高位。

业绩端,2021Q1新能源汽车板块共计实现营收1211.88亿元,同比增长98.97%;共计实现归母净利润72.30亿元,同比大增251.12%。从营业收入以及归母净利润的变化趋势可以看出,行业在政策共振+供需两端持续催化的背景下,整个行业的基本面保持了高速增长和持续修复的态势,营收、利润的双增长成为板块的主旋律。

(一)上半年新能源汽车市场表现

1、板块涨跌幅

截至2021年6月21日,今年以来汽车行业实现上涨8.1%,位列28个申万一级行业当中第7位,跑赢沪深300超过10个百分点。

整体来看,自2020年下半年开始,汽车行业尤其是新能源汽车行业迎来了明显的向上拐点,一方面受益于供给端政策的红利,海内外需求共振+我国要争取2060年前实现碳中和+国内新版双积分政策+“十四五”新能源顶层规划,使得行业摆脱了2019年以来行业补贴大幅退坡以及疫情带来的低迷影响;另一方面受益于需求端快速回升,新能源汽车产销数据两旺的趋势不断得到确认,同比实现两位数甚至三位数的高速增长,短期板块景气度维持高位。

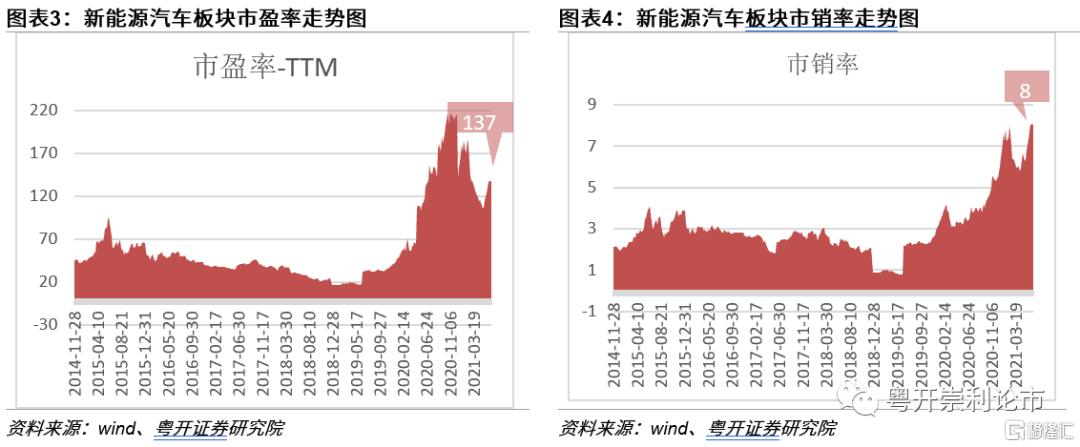

2、板块估值

新能源汽车板的估值块处于历史高位,市盈率和市销率分别为137倍和8倍,对应近10年的89.6%和99.7%,预计未来行业走势将由估值驱动向业绩驱动转变,未来几年新能源汽车行业将是新兴产业中增速最快的行业之一,以行业的高速成长来消化估值。

(二)一季度新能源汽车业绩表现

2021Q1新能源汽车板块共计实现营收1211.88亿元,同比增长98.97%;共计实现归母净利润72.30亿元,同比大增251.12%。从营业收入以及归母净利润的变化趋势可以看出,2020年下半年以来,行业摆脱了前两年的低谷,在政策共振+供需两端持续催化的背景下,整个行业的基本面保持了高速增长和持续修复的态势,营收、利润的双增长成为板块的主旋律。

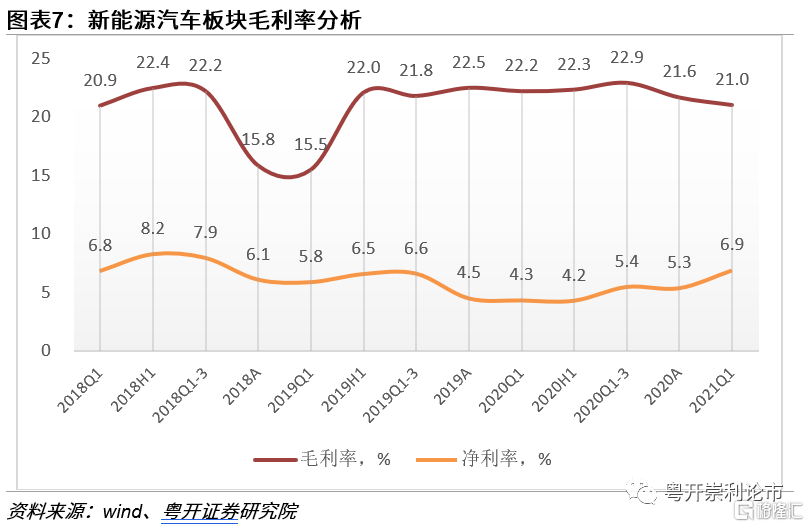

2021Q1新能源汽车板块整体盈利能力稳步回升,净利率升至6.9%,同比增长60.2%;毛利率小幅下滑至21%,同比下降5.3%。与收入端保持高速增长不同,利润端受到了原材料价格大幅上行、产能扩张计划等多重因素的影响,出现了一定的扰动。

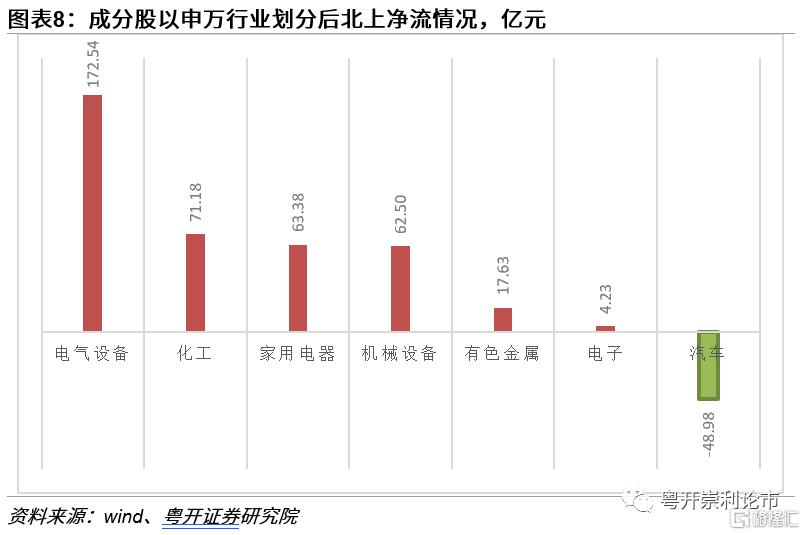

(三)上半年新能源汽车行业资金流向

截至6月21日,根据中证新能源汽车成分股统计,整个板块共计41只个股累计流入342亿元。以成分股的申万行业分类,中证新能源汽车成分股中,上半年电气设备、化工、家用电器、机械设备板块流入幅度居前,最大净流入173亿元,有色金属净流出49亿元。

二、政策大力支持,行业迎来全球共振

(一)中、美、欧三足鼎立,全球新能源迎来共振

目前在全球新能源汽车市场已经形成了较为稳固的中、美、欧三足鼎立的格局,在三者政策大力支持+排放政策日益趋紧的背景下,我们判断全球新能源市场将迎来共振。

欧洲政策:欧洲收紧汽车排量标准,新登记上市汽车的二氧化碳排放量由此前的130g/Km压缩到95kg/Km,而对于2025年和2030年的这一指标则为80.8g/km和59.4g/km。此外,欧洲各国针对新能源汽车也推出了一系列税收优惠政策,对于纯电动汽车,德国、法国2020年每辆车的补贴金额为6000欧元;英国为3360欧元;意大利4000欧元;西班牙5500欧元;荷兰补4000欧元;瑞典5460欧元。

过去我国新能源汽车市场在政策补贴的驱动下迎来了蓬勃发展,新能源汽车渗透率显著高于全球,未来随着欧洲燃油车禁售政策的收紧,欧洲市场有望发力奋起赶追。

美国政策:拜登政府重视新能源汽车的发展,上任的第一天,拜登签署一系列行政命令,宣布美国重返《巴黎协定》,提出到2030年前全国建立50万座电动车充电桩,政府采购300万台电动车。5月18日,拜登推出总投资规模达1740亿美元的电动车刺激计划。5月27日,美国通过了《美国清洁能源法案》,提出新能源汽车补贴变更细则,大幅提高了补贴上限。虽然电动车最大的车企特斯拉位于美国,但是美国其他车企品牌对电动车的热情并不高,相对于中国和欧洲大力支持新能源汽车的发展,美国此前的布局和发展较慢,拜登政府上台后,有望凭借密集的政策落地、大规模的财政支持以及行业龙头优势带动行业快速发展。

中国政策:双碳目标+新能源“十四五”规划+双积分政策是我国新能源汽车行业保持高速发展的支撑,我们将在下文详细展开。

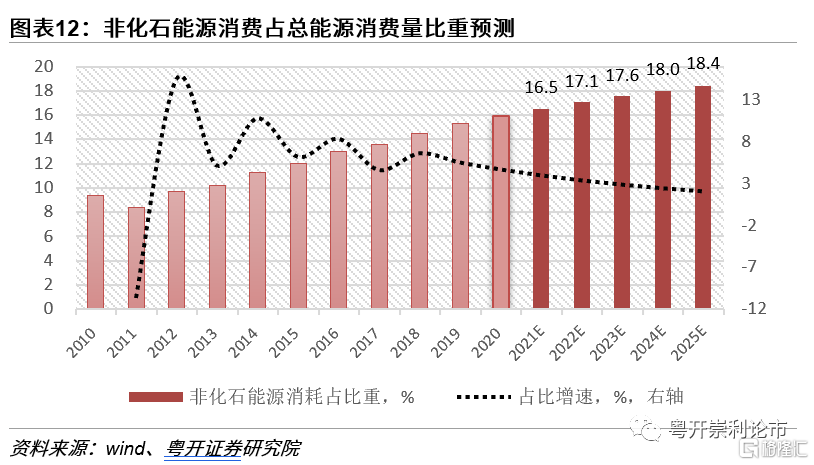

(二)“30·60”双碳目标,行业迎来黄金发展期

我国目前已经是全球碳排放的第一大国,此前高层领导曾在联合国大会讲话提出了“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”的目标。能源的供给结构和消费模式亟待转型,新能源汽车发展道路任重而道远。

我国碳排放主要集中于电力与交运行业,由于我国的一次能源消费仍以化石能源占主导,因此电力行业的碳排放要高于交通运输行业,要达成“30·60”双碳目标,一方面需要对电力行业进行变革,另一方面,对交通运输行业排放标准收紧。

2019年,中国成品油表观消费量为3.1亿吨,汽油表观消费量为1.25亿吨,占成品油消费量的三分之一,而我国车用汽油每年消耗相当于2018年交通运输部门的总体能源消费量的45%,发展新能源汽车,是中国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。

此外,新能源汽车产业溢出效应明显,带动了投资、就业和税收快速增长,作为占据限额以上消费大头的汽车的增长也能大力拉动我国消费的增长,改善我国内需消费的疲软的颓势,成为中国经济增长新动力、新引擎。

因此,在双碳背景下,行业将迎来强确定性的高速发展期。

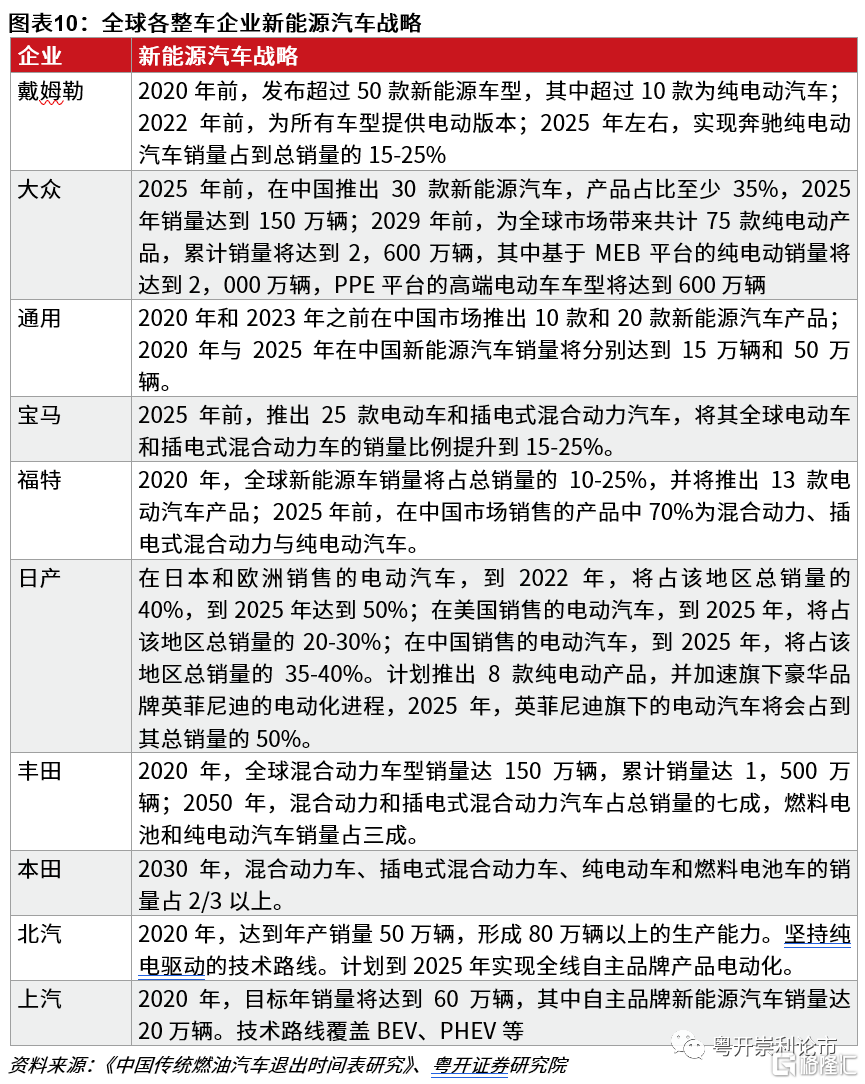

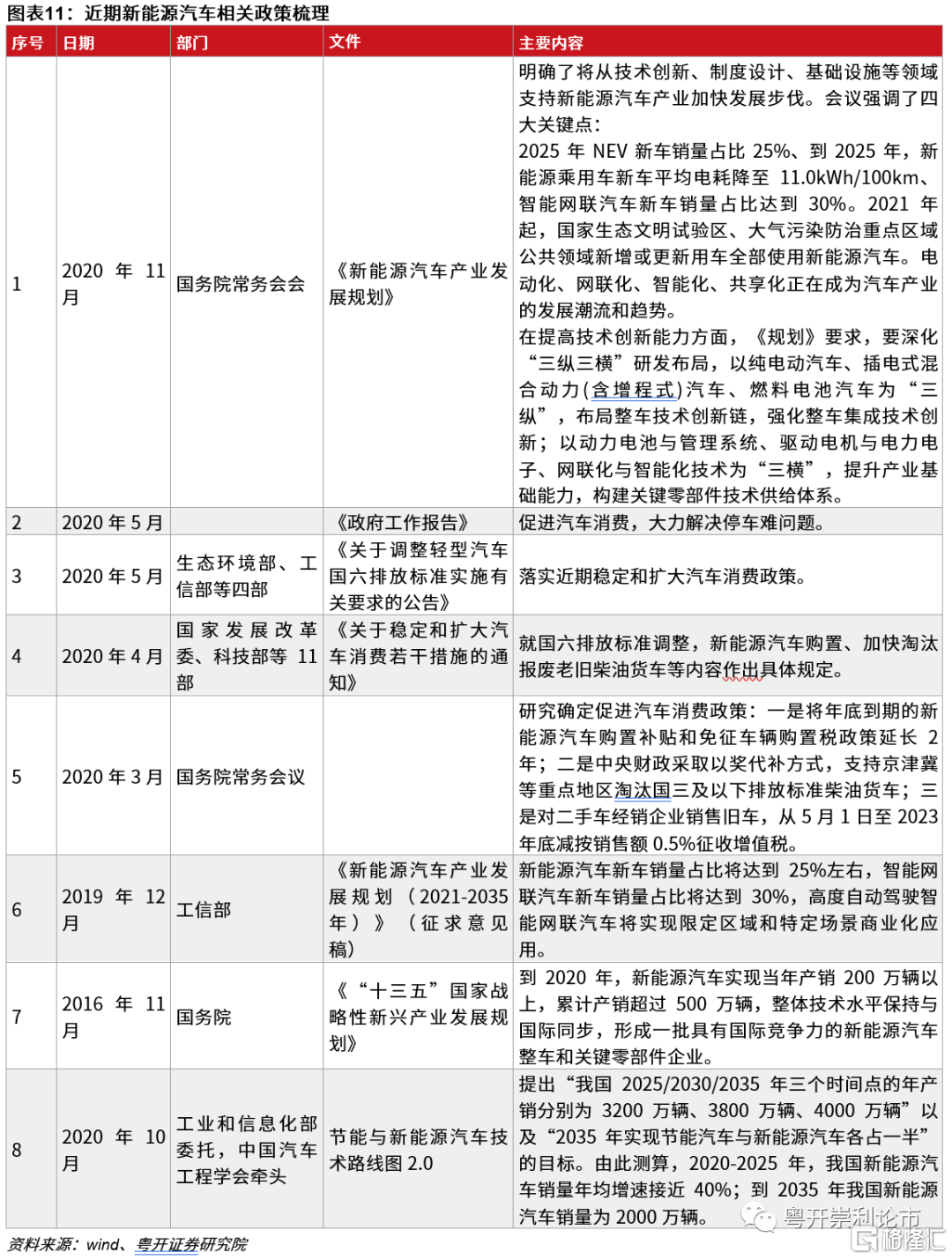

(三)国内“十四五”规划+双积分下,车企电动化进程加速

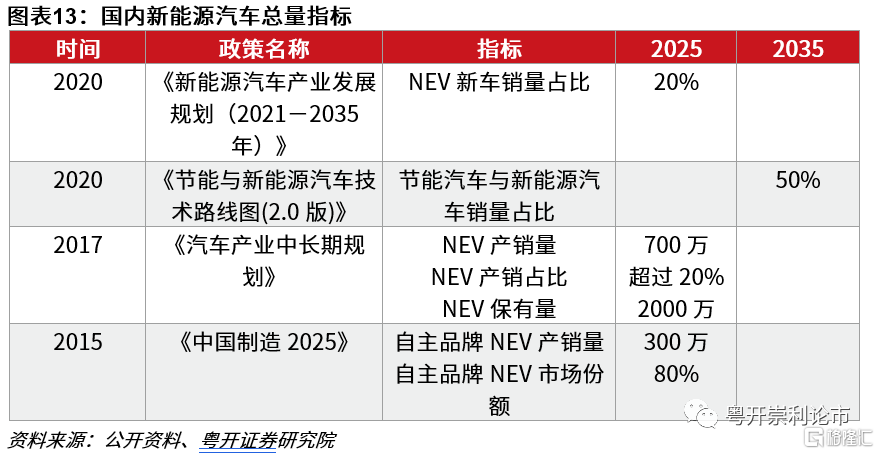

从总量来看,我国从顶层方案设计大力推进新能源汽车发展战略,出台了全方位多项政策激励措施,包括《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》、《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《节能与新能源汽车技术路线图2.0》等。

在2020年11月落地的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,是新能源汽车产业的下一个十五年发展的总体部署及纲领性文件,明确提出了到2025年,中国新能源汽车产销量占比要达到20%,在2017年出台的《汽车产业中长期规划》中提到,新能源汽车的保有量要达到2000万台等产销量、保有量、占比等客观量化指标。

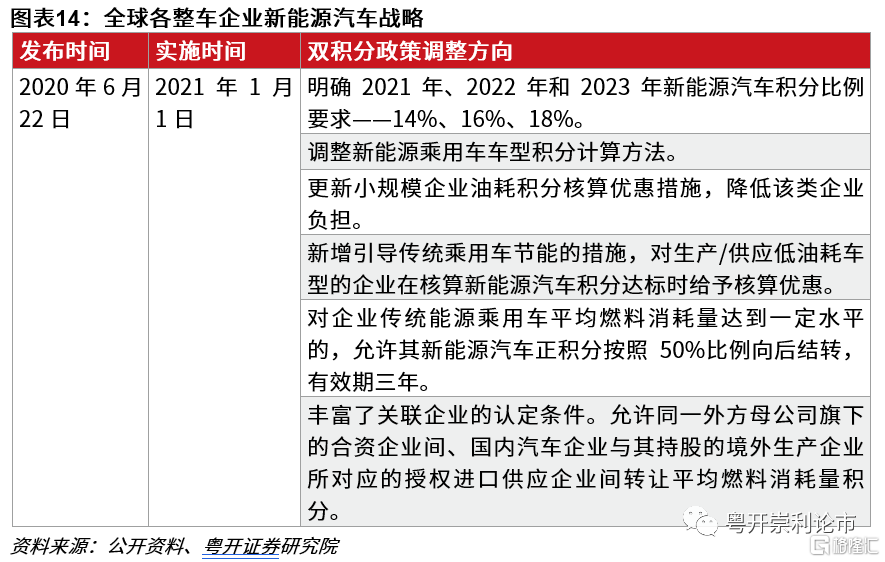

从双积分政策来看,可以刺激车企中对新能源汽车的投入。所谓双积分指的是每个汽车厂商都需要生产新能源汽车。无法生产新能源汽车的车企或者无法生产足够比例的车企可以向新能源积分富足的车企购买积分来达到政府要求。新版双积分政策中明确了2021年、2022年和2023年新能源积分比例要求为14%、16%和18%。工信部也指出,按照这一比例,中国新能源汽车产销占比在2025年将达到汽车总量的20%。

未来,随着补贴政策的逐步退出,顶层规划+新版双积分政策有望接棒补贴政策,大力推进新能源汽车产业发展。新能源汽车行业导向将由政策驱动向市场驱动过渡,促进整个产业链实现长期的供需良性循环。新能源汽车渗透率逐步提升,行业将迎来快速发展,相较于目前几倍的成长空间。我们认为,即便在新能源补贴逐步退出后,行业的长期发展趋势不会改变,看好新能源行业未来广阔发展空间。

三、下半年展望:景气周期上行,未来行业保持高增

(一)景气周期上行,未来行业保持高增

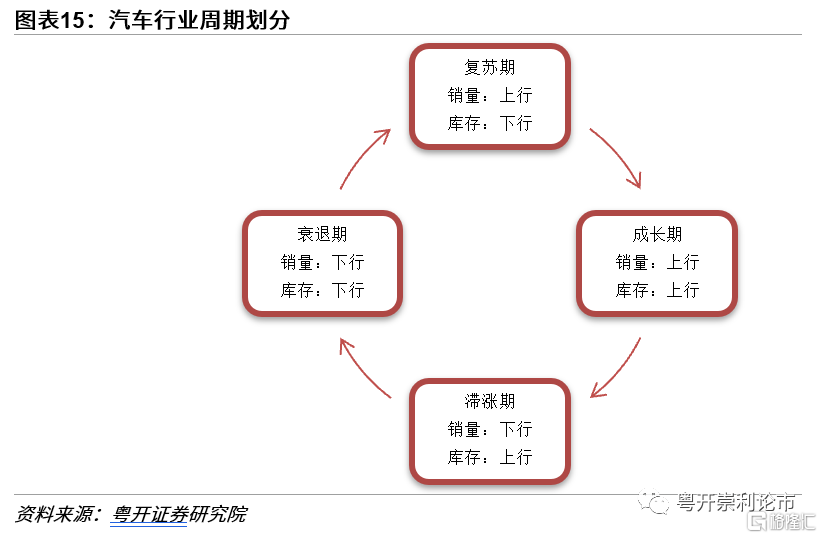

汽车行业属于周期性行业,销量增速会受到宏观经济基本面和中观市场供需情况以及国家政策面等多重因素的影响而产生周期性波动。整体来看,可以通过解析销量与库存两个指标,来判断当前我国汽车行业所处周期。

从数据来看,今年1-5月,狭义乘用车累计产量804万辆,同比增长40.58%,累计零售833万辆,同比增长37.57%,累计批发827万辆,同比增长38.74%。

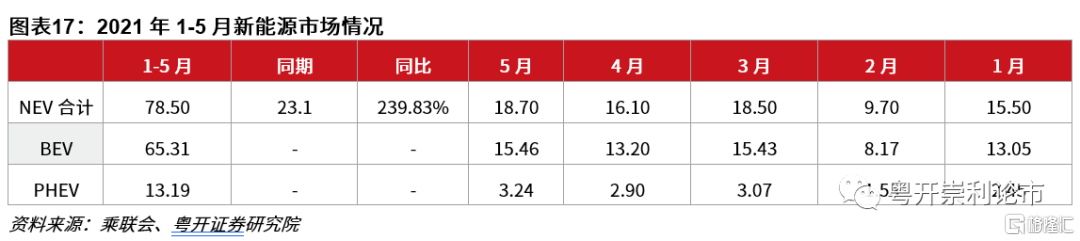

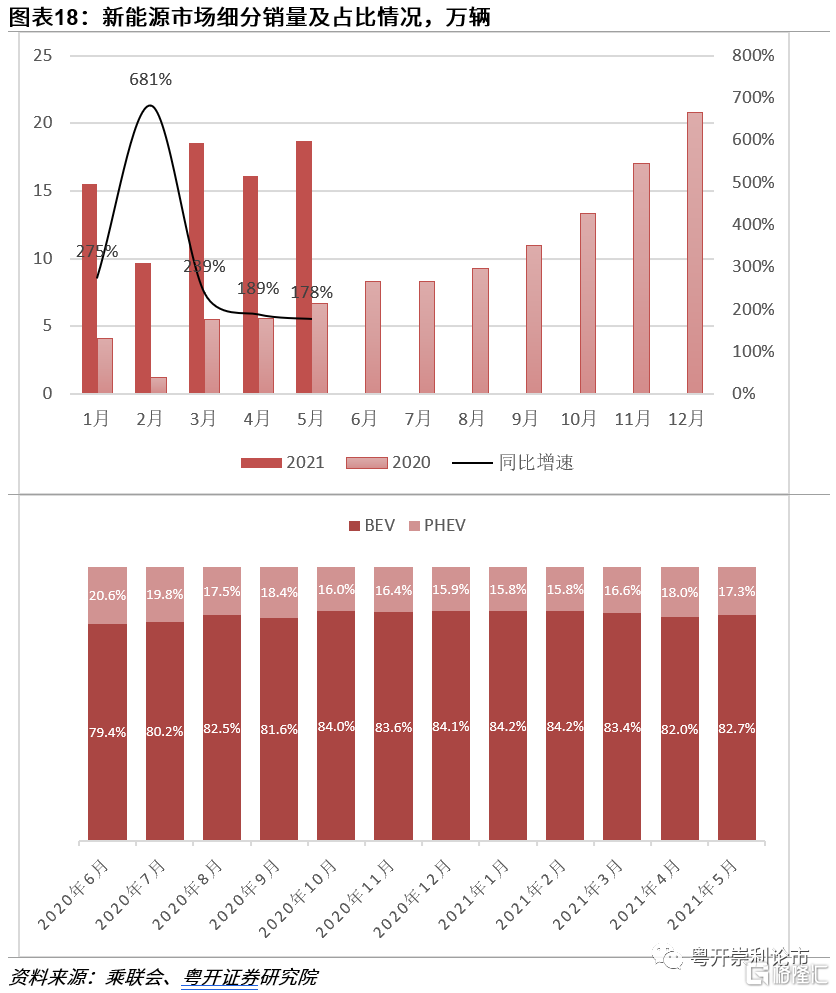

今年1-5月,新能源乘用车累计销量78.5万辆,同比激增239.83%,主要受到同比低基数效应以及行业周期景气上行的驱动。具体来看,插电混动累计销量13.19万辆,纯电动累计销量65.31万辆。

根据中汽协的预测,今年国内汽车市场整体增幅由之前的4%左右,调整到6.5%。其中,乘用车可能会有10%左右增长,而商用车则由原来的-10%,调整为-8%。整个新能源车将超过200万台,增长46%。

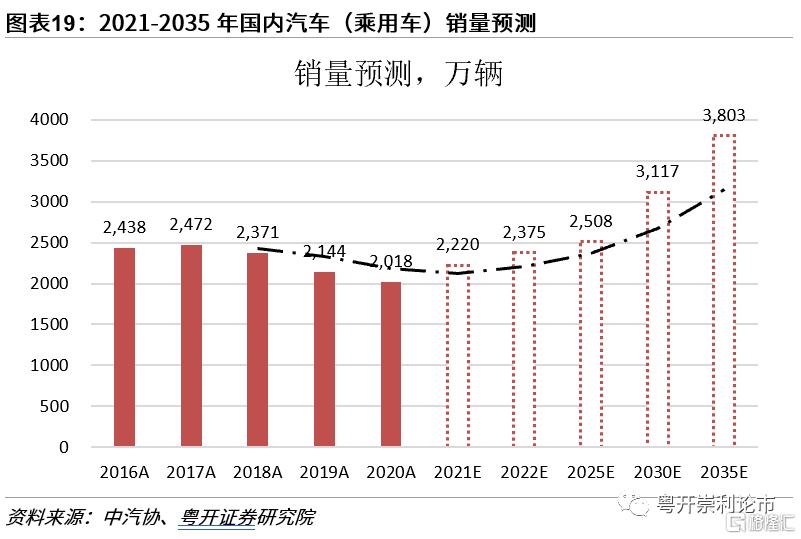

尽管汽车行业会呈周期性变化,但整体来看,未来15年汽车销量的中枢会随着我国经济实力的提升逐步上行。因此我们预测2021年和2022年,乘用车销量同比增速分别为10%和7%,并在2025年突破前期高点,在2030年突破3000万辆。

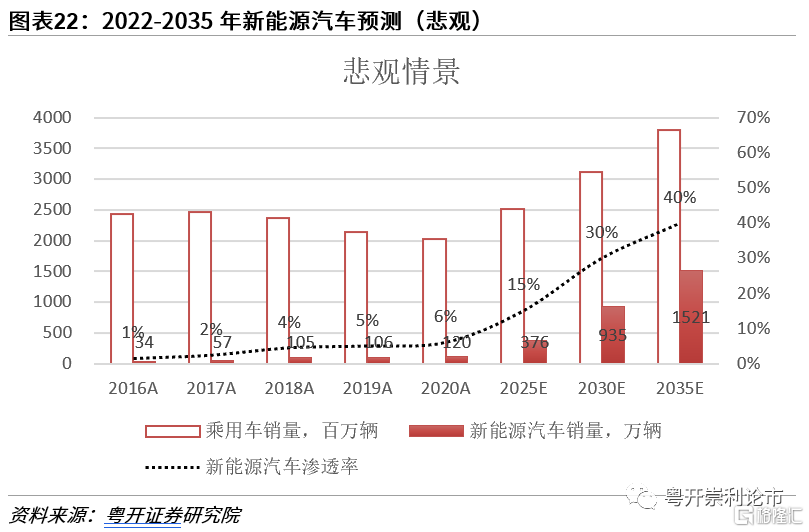

未来十年或将迎来新能能源汽车的黄金发展期,成长将是新能源汽车行业的主旋律,而渗透率方面,我们分别做中性、乐观以及悲观情况下的预测。我们基于以下几点假设,对未来我国新能源市场空间预测:

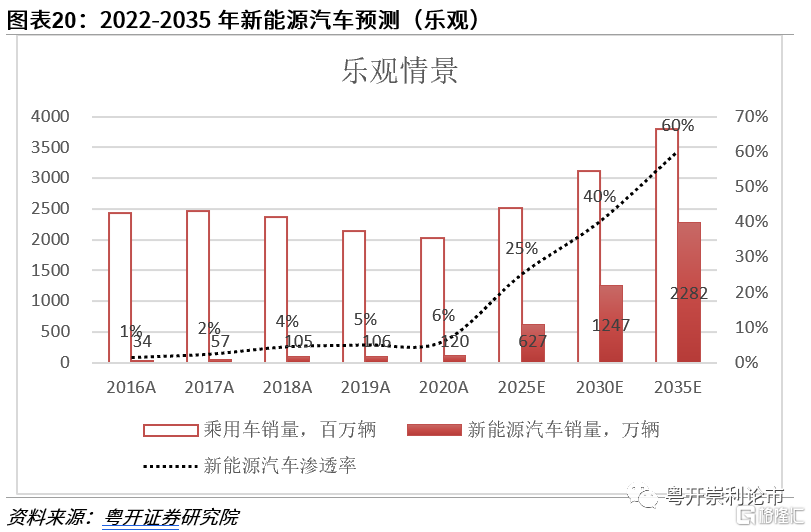

乐观情况下,按照2025年新能源汽车新车销量占比将达到25%、2030年渗透率达40%、2035年达60%的比例计算,那么预计2025/2030/2035年新能源汽车销量需要达到600/1200/2300万辆左右的水平。因此,预计未来5年,新能源汽车销量的年均复合增速接近40%,CAGR为39%,未来15年,年均复合增速也将保持22%以上。

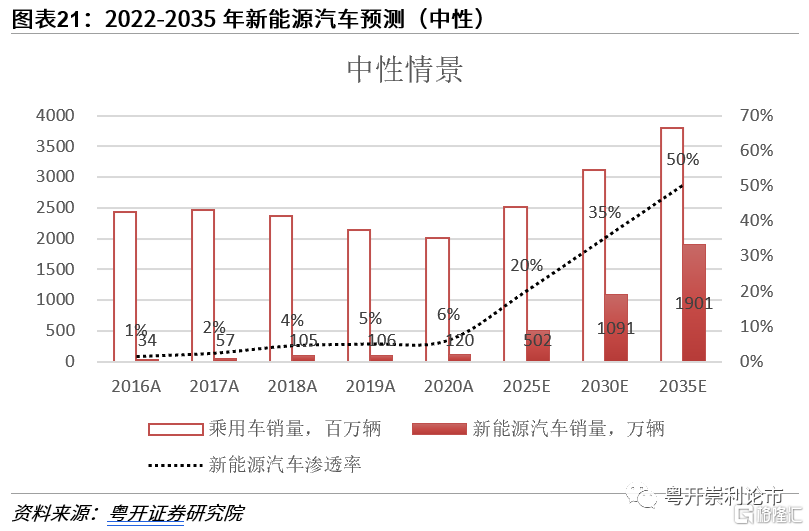

中性情况下,按照2025年新能源汽车新车销量占比将达到20%、2030年渗透率达35%、2035年达50%的比例计算,那么预计2025/2030/2035年新能源汽车销量需要达到500/1100/1900万辆左右的水平。因此,预计未来5年,新能源汽车销量的年均复合增速为33%,未来15年,年均复合增速也将保持20%以上。

悲观情况下,按照2025年新能源汽车新车销量占比将达到15%、2030年渗透率达30%、2035年达40%的比例计算,那么预计2025/2030/2035年新能源汽车销量需要达到400/900/1500万辆左右的水平。因此,预计未来5年,新能源汽车销量的年均复合增速为26%,未来15年,年均复合增速也将保持18%以上。

因此,整体来看,我们认为未来10-15年将是新能源汽车行业发展的黄金期,未来5年复合增速在26%-39%左右,拉长周期,未来10-15年,复合增速也将保持在20%左右的水平。并且随着新能源汽车向高端化、智能化发展,市场空间将进一步拓展。

我们认为后续汽车行业的投资机会将由估值驱动转向盈利驱动。展望2021年下半年,我们预计汽车行业将步入成长期,后期正增长将是汽车行业的主旋律,投资者有望在充分享受业绩增长驱动股价提升而带来的投资收益。

(二)芯片供应年底有望缓解,车企或通过内部平衡调节

受疫情及突发事件干扰,全球芯片产能受限,而全球芯片工厂产能转向消费电子领域则进一步挤占了全球汽车芯片产能。以台积电为例,汽车MCU芯片约只占台积电3%左右的产能,因此在需求扩张+产能紧张时,汽车芯片供需缺口持续扩大。

从车企动态来看,芯片短缺已经对国内外车企造成了一定的影响,例如蔚来曾因芯片短缺停产5天,一汽大众奥迪4月拟减产30%,长城的重庆永川、徐水两大生产基地生产受影响,国外大众、沃尔沃、通用等多个跨国车企表示因半导体供应紧张而暂缓部分工厂的生产计划。受到芯片涨价的影响,车企的盈利预期也大幅降低,福特预计2021年利润降低25亿美元,同能用预计2021年利润将减少20亿美元等。

根据Alik Partners调查预测,预计2021年全球汽车生产终端规模将达390万辆,预计2021年全球汽车制造商销售额将减少约1100亿美元。虽然芯片短缺导致车企成本端承压,但是一般对于将成本转嫁消费者较为谨慎,目前仅特斯拉上调了产品售价。

短期来看,由于MCU半导体供应链从订购到交付到主机厂通常有3-4个月的时间,根据目前交货时间预计,我们认为下半年以MCU为主的车载芯片的紧缺仍将持续,MCU产能有望在三季度缓解,四季度将能到供应恢复的程度。

从目前全球主要半导体芯片竞争格局来看,自主芯片只占到全球市场的2%-5%左右的水平,自主芯片市场规模仅约70-150亿元,且主要集中在低附加值领域。经过此次芯片供应紧张,国内车企痛定思痛,也在芯片领域加速布局,大致可以分成战略投资、自研和联合研发三种模式。

另外,通过主要车企披露的产销数据来看,车企已在内部不同车型之间平衡调节芯片供应,预计将优先保障高端线以及高毛利率产品,从而最大程度的锁定利润。

从历史上汽车行业的市场表现来看,股价表现主要受到产销规模预期的影响,而缺芯带来的产销下滑已经在前4个月充分释放,随着下半年全球经济持续复苏+芯片供应缓解+车企内部平衡调节等因素缓解,行业规模重拾升势,悲观预期有望修复。

(三)智能网联化浪潮来临,产业链格局将重塑

国内智能网联车产业发展模式和方向已较为清晰,万亿市场加速展开。智能网联新能源车一直被视为我国汽车产业转型升级,实现产业由大到强的突破口之一。根据IDC预测,2035年全球智能驾驶汽车产业规模将突破1.2万亿美元,中国智能驾驶汽车产业规模将超过2000亿美元。工信部则更加乐观,表示智能网联汽车将迎来持续20年的高速发展,到2035年将占全球25%的新车市场,如果按照前面的全球市场规模测算,那么我国的行业市场空间将有3000亿美元,开启万亿蓝海市场。

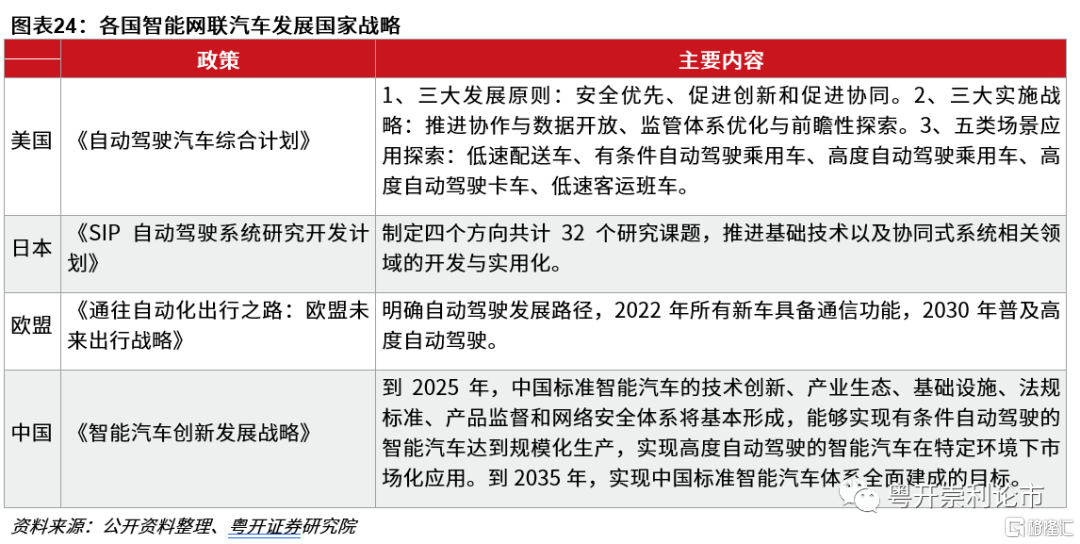

未来十年将迎来快速发展的黄金期,智能网联化已上升成为多个国家的国家发展战略,各国均有较为清晰的时间线:

美国发布最新的《自动驾驶汽车综合计划》提出三大发展原则、三大实施战略和五大场景应用探索;欧盟《通往自动化出行之路:欧盟未来出行战略》明确自动驾驶发展路径,2022年所有新车具备通信功能,2030年普及高度自动驾驶;我国《智能汽车创新发展战略》和《智能网联汽车技术路线图》指出,2025年将实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用,智能汽车新车装配率将达到80%。

“双碳”目标下,各国政策都大力支持新能源汽车,未来“智能网联+新能源车”有望成为汽车产业的下一个爆发点。一方面,新能源汽车十四五规划明确以新能源汽车为智能网联技术率先应用的载体;另一方面,市场对汽车的智能网联功能存在较为强劲的需求且智能网联与电驱动结合,兼具技术适配和环保。

BATH等互联网公司纷纷入局智能网联汽车,“软件定义汽车”或将成为未来汽车产业的趋势。以百度为例,2021年百度与吉利合资成立“集度汽车”,新公司将独立于母公司体系,保持自主运营,借助百度在人工智能、Apollo自动驾驶、小度车载、百度地图等核心技术,基于吉利汽车最新研发的纯电动架构——SEA浩瀚智能进化体验架构,重塑智能汽车产品形态。

另外,华为与北汽签订了合作协议,共同成立了专门研究智能网联电动汽车相关技术的1873戴维森创新实验室。北汽极狐阿尔法S正式上市,华为HI版搭载3颗96线车规级激光雷达、6个毫米波雷达、12个摄像头、13个超声波雷达和搭载了352Tops算力的华为芯片和鸿蒙OS智能互联系统。

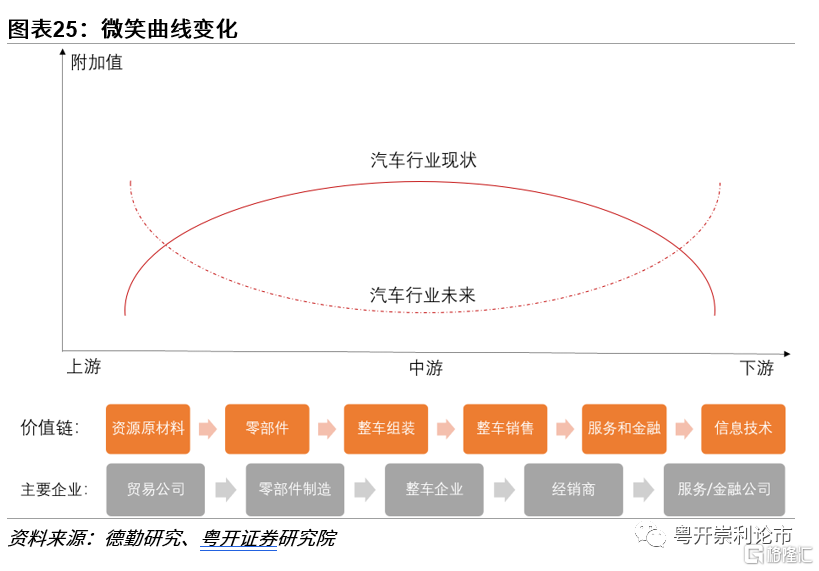

未来,智能网联汽车的竞争趋于白热化,跨界战略合作有利于缩短整车开发周期,加快产品落地的进度。随着智能网联化浪潮来临,整个汽车产业链格局也将重塑:

(1)新兴网状生态链下,核心地位由整车企业向两端转移,即核心软硬件提供商和运营服务商,打破原先由主机厂和Tier1的构筑的价值壁垒。前者由技术创新驱动,后者由不断迭代的用户使用数据驱动。

(2)ODM或将成汽车产业新的生产模式。主要基于以下原因:一方面,传统汽车制造企业的产能过剩,造车的生产资质门槛降低。另一方面,智能网联汽车的竞争趋于白热化,留给新势力和车企布局的时间窗口正在缩短。ODM或将是机会成本较低、初始资本投入较低、实现企业智能网联技术稳定发展的可行之路。

四、投资建议

因此,在配置上建议从产业链细分行业所处周期出发,关注三条主线:

(一)上游涨价资源品

一方面,部分细分上游资源品品种(例如锂)价格持续上行,另一方面,锂资源新增供给有限,下游新能源汽车需求旺盛,锂供需格局明显改善,锂盐价格高景气进入上行周期,旺盛需求下锂资源有望再迎新周期。因此,细分主线的营收端与利润端都有望迎来确定性高速增长,量价双升下有望迎来戴维斯双击。

(二)动力电池强者恒强

中游动力电池方面,龙头强者恒强。随着我国动力电池积累的成本与技术的先发优势,中游动力电池龙头及部分细分材料环节有望逐步扩大国内外市场份额,随着市占率的提升也将带来营收端与利润端都的双升,看好国内动力电池龙头宁德时代,以及进入动力电池三巨头的供应链体系公司。

(三)迎来拐点的自主品牌

我们认为随着下半年全球经济持续复苏+芯片供应缓解,行业规模重拾升势,悲观预期有望修复,底部配置具有不错的性价比。整车厂规模效应提升后,业绩端和盈利端弹性大但在日益激烈的竞争中也存在较大的不确定性。因此,新时代、新格局,汽车产业将迎来格局重塑,建议优先关注重视自主研发并脱颖而出的自主品牌和转型力度大、速度快的标的。

风险提示

国内经济恢复不及预期;汽车销量不及预期;上游原材料价格大幅波动。

推荐文章

美股机会日报 | 市场风格趋变?美银称接下来是小盘股的天下;金价重回5000美元上方,贵金属板块盘前齐升

新股暗盘 | 乐欣户外飙升超70%,中签一手账面浮盈4345港元;爱芯元智微涨超0.2%

高盛预计英伟达Q4营收达673亿美元 给出250美元目标股价

财报大跌背后:微软正在进行一场昂贵但精准的“利润置换”

港股IPO持续火热!下周6股排队上市,“A+H”占比一半

港股周报 | “AI红包大战”厮杀!腾讯周内暴跌近10%、阿里重挫8%,南下资金出手560亿港元大举抄底

美股机会日报 | 止跌企稳!纳指期货盘前涨约0.5%,有分析称美股连遭重挫后或回升;亚马逊盘前大跌超8%

一周财经日历 | 事关降息!美国1月非农、CPI数据下周公布;恒指季检结果下周五揭晓