热门资讯> 正文

中信明明:关注低估通胀的风险

2021-05-14 10:30

中信债券明明,作者:明明

核心观点

当前债市最大的风险是低估通胀的风险,我们认为后续通胀压力仍将持续,存在涨价出现传导扩散的可能,需警惕央行对通胀做出应对。

PPI同比拐点之后通胀压力不会马上消失。国内碳中和政策的推进导致国内供需缺口,海外疫情免疫落差导致全球供需缺口,国内定价的大宗工业品价格环比上行压力料将逐渐减轻,定价权主要来自海外的工业品未来可能还会有补涨的动力,对国内形成一定的输入型通胀压力。预计二季度PPI同比高点过后回落速度慢,年内仍将高于3%。

通胀存在扩散传导迹象。4月服务价格普遍上涨,需求修复幅度较大,CPI环比反弹,通胀出现向下传导的迹象。PPI同比大超预期,涨价品种有所扩散。国内消费需求处于修复阶段,价格从上向下传导可能更为顺畅。此外,如果上游价格上涨过快,从上到下压制企业利润,价格传导不畅可能导致中下游加工企业的供给收缩,进一步加剧通胀压力。

货币政策或需对通胀有所反应。历史上央行的收紧操作与PPI关系非常密切,工业品价格处于高位、工业品价格环比较高、出现PPI向下传导。当前央行对通胀仍持观望态度,但随着通胀压力持续、涨价出现传导,央行仍需对通胀做出反应。平衡通胀与经济,货币政策或需“总量收缩+结构性支持”。

债市策略:近期市场对利空钝化对利多敏感,随着低于预期的金融数据公布后市场利多因素基本出尽,当前市场的风险点来源于国内通胀和美债利率。市场目前低估通胀压力,一方面是对PPI同比高点之后仍将维持较高水平运行的预期不充分,另一方面是对通胀向下传导的预期不足。我们认为高通胀压力不是马上消失,而且在消费需求修复过程中需要警惕通胀向下传导,最后可能会导致货币政策调整来应对通胀。

关注低估通胀的风险

通胀数据超预期但债券市场不为所动。5月11日国家统计局公布的4月通胀数据大超预期、PPI同比和CPI同比齐齐上涨,但债券市场对通胀数据反应平淡,甚至国债期货市场继续上涨,当日十年期国债期货主力合约大涨0.28%。面对接近历史高点的PPI同比和快速回升的CPI同比和核心CPI同比,债券市场不断上调通胀预期,但利率仍然在流动性环境平稳、资金面偏松的背景下走出强势行情,无视通胀的利空。

市场不担忧通胀实质是不担忧通胀传导、认为其不会引发货币政策调整。面对通胀超预期市场不为所动,实际上蕴含了市场对未来通胀以及货币政策的预期:(1)PPI同比是阶段性走高,二季度后将回落,通胀压力降低;(2)这一轮价格上涨难以从上游传导至下游,不会出现全面通胀;(3)通胀的暂时性、结构性不会导致货币政策采取激烈的应对措施。以上逻辑似乎在一季度货政报告中有所印证:央行认为当前国内输入性通胀风险可控,暂时无需货币政策从需求侧做应对。

但是我们认为当前市场低估了后续通胀风险,前两点仍然存在较强的不确定性,可能导致第三点出现预期差:(1)通胀可能会较长时间都维持在较高的水平,(2)需要警惕通胀向下传导。

PPI同比拐点之后通胀压力不会马上消失

碳中和形成国内供需缺口。未来工业品价格的波动将会受到国内、国外两个供需缺口的影响。国内碳中和政策的推进,限制了对环境比较大能源、金属行业供给,以煤、钢为代表的国内大宗商品在供给端受到抑制。反观需求端则持续表现强势,4月出口再超预期,供需缺口进一步扩大。当然,考虑到能源和金属价格的大幅上涨已经开始对经济产生不利影响,已经引起决策层的关注,国内定价的大宗商品的环比上涨压力预计将有所下降。

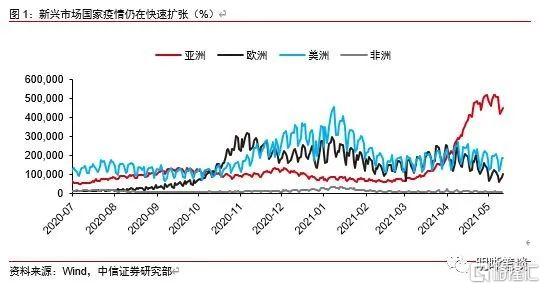

海外免疫落差形成全球供需缺口。随着印度疫情的大规模爆发,全球疫情的演绎方向再起波澜。与印度疫情相对的,是美国和欧洲疫情的缓解。由于全球新冠疫苗的接种率分布不均,今年发达国家和新兴市场国家之间将形成显著的免疫落差。由于发展中经济体往往是工业原材料和中间品的主要生产国,免疫的不平衡将带来全球层面的供需缺口:发达经济体逐渐解除社交隔离,需求逐步恢复;发展中国家受制于疫情扩散,工业生产遭遇一定程度的抑制。

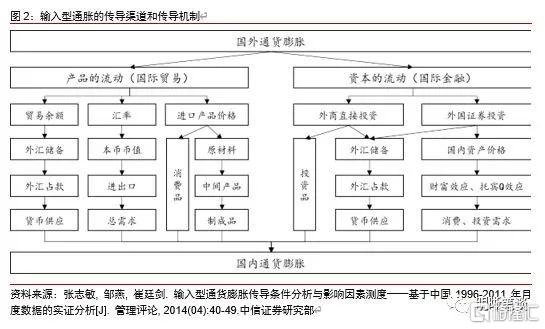

4月份美国通胀数据大幅走高,表现为工业品、消费品和服务价格的共同上涨,对输入性通胀担忧可能也将加剧。从供需缺口的视角来看,国内定价的大宗工业品价格环比上行压力料将逐渐减轻,定价权主要来自海外的工业品未来可能还会有补涨的动力,对国内形成一定的输入型通胀压力。从输入性通胀的传导渠道和传导机制来看,目前全球上游大宗商品价格的持续上涨导致的原材料进口价格上涨是最为直接和直观的输入性通胀来源,其背后的源头是全球供需缺口,而短期预计发达国家财政刺激、货币宽松以及经济修复过程仍将持续,因而上涨过程还难言出现拐点。输入性通胀目前看仍然还是集中在上游工业品领域。

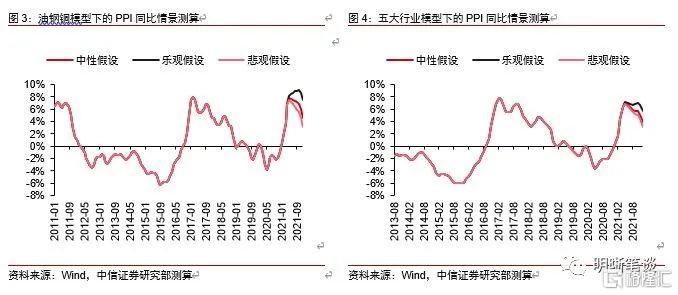

二季度PPI同比高点过后回落速度慢,年内仍将高于3%。供给侧的“限产”已经导致通胀持续超出市场预期,考虑到国内政策的连续性以及全球供需缺口的存在,市场前期对于PPI同比或定基指数走出“尖顶”形态的预期可能需要调整。若参考“供给侧改革”时期的政策持续时间和强度,短期内还无法确认通胀拐点,这一次的PPI通胀大概率是圆弧顶。我们使用两个测算模型测算,在乐观假设(即黑色产品价格在供给侧冲击下继续上涨)下PPI同比拐点或将推迟至四季度。目前市场预测PPI同比采用较多的方法是通过PPI与原油、螺纹钢、铜的价格历史关系结合对后续商品价格的预测来进行测算,在油价和铜价的预期较为一致的情况下,螺纹钢价格的持续创新高可能进一步推升PPI同比,二三季度PPI同比或继续上行。另一种测算PPI同比的方法是将权重较高的煤炭、原油、化工、非金属矿物制品、钢铁五大行业及相关大宗商品作为预测基准,除原油外,其他四大行业均可能受到后续环保限产的影响,若相关产品价格继续上涨,乐观假设下PPI同比二三季度将维持高位,进入四季度后迎来拐点。

通胀存在扩散传导迹象

需求修复阶段价格传导或更顺畅

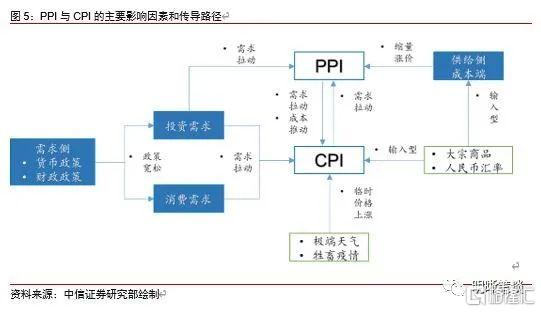

PPI涨价主要可分为需求拉动和成本推动。宽松的货币政策和积极的财政政策旨在刺激投资需求,进而拉动PPI上行;或者投资、消费需求提升拉动CPI上升后进一步提振下游需求,进而拉动PPI上行。近年来更为常见的是成本推动型PPI通胀,如2016年以来上游资源品涨价传导至中游工业品进而推升PPI。

CPI涨价因素大致可分为需求拉动、成本推动、外部冲击和偶发因素四大类。具体而言,需求拉动存在两个层次:第一,以货币政策和财政政策为主的需求侧宽松政策通过刺激政府和企业的投资需求和居民消费需求直接拉动CPI上行;第二,宽松的货币政策和积极的财政政策旨在刺激投资需求,进而拉动PPI上行,上游行业企业扩大生产、利润提升,从业成员增长、收入上升形成消费需求,进而传导至CPI。成本推动的机制指上游产品价格上涨导致最终消费品厂商成本抬升,进而通过提价的方式推动CPI上涨。外部冲击则主要是国际大宗商品价格(包括农产品、上游资源品、原油价格等)上涨,以及人民币汇率贬值导致的进口产品价格上涨。偶发因素主要包括极端天气和牲畜疫情等造成的农产品价格波动。

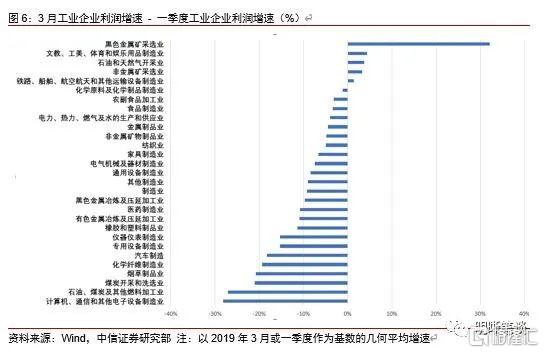

如果上游价格上涨过快,从上到下压制企业利润,那么可能导致中下游加工企业的供给收缩,进一步加剧通胀压力。从去年年底以来,多数工业原材料和中间品价格大幅上涨,已经开始逐步挤压中下游利润。仅从工业企业利润数据出发,通过比较3月单月和整个一季度的利润增速我们发现,多数上游行业的利润增速边际上有所加快,而中游和下游企业的利润增速边际下滑显著。若上游价格上涨太快,可能导致中下游企业无利可图,进而引发供给收缩、价格上行。同时,通过企业应收账款周转率数据也可以看到,中上游行业的议价能力在增强,不断地向下游传导,对下游施压。相比之下,不少下游行业的竞争则更加充分,转嫁成本的能力相对更弱,这种情况下必然导致部分下游需求短期收缩,消费品供给减少、价格上涨。这也为PPI通胀向核心CPI的传导提供了一个可能的途径。

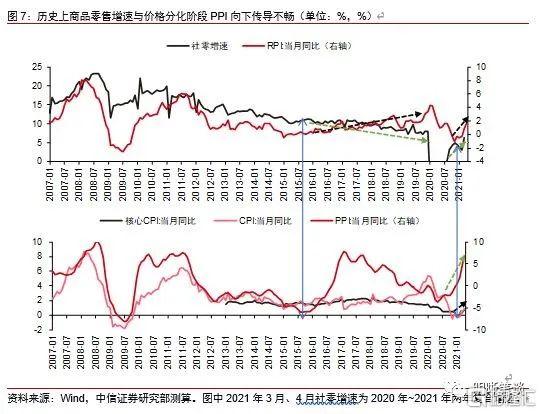

PPI为何难以向CPI传导?PPI向CPI传导渠道有两条——需求拉动和成本推动,如果需求疲弱、上游企业提价空间小,成本推动效果较弱。核心通胀与PPI及PPI走势较吻合,成本推动下PPI会在一定程度上向下游传导,而通胀传导的程度需要视提价能力的强弱和下游需求端的配合。历史上CPI和PPI走势接近的阶段有一个特点——商品的量价趋势一致。以社会消费品零售总额增速来表示终端消费需求强弱,在2016年~2017年商品零售价格指数RPI(不包含服务价格)与社会消费品零售总额的分化阶段,即终端需求较弱的阶段,PPI上涨对下游的传导相对有限;其他时期RPI与社零增速一致时,PPI向下游传导较为顺畅。

下游需求修复阶段,价格传导可能会更为顺畅。成本推动在于上游企业涨价迫使下游企业提价,但下游缺少需求的持续发力,成本推动难以充分传导在于中间厂商的提价能力有限。2016年~2017年PPI通胀阶段,零售额增速下滑而RPI上行反映的是“缩量提价”的特征,需求端乏力的销量下降和成本压力下的提价冲动。中间厂商面临需求低、上游涨价的双重压力下,其产品的提价空间实际上相对较小,因而RPI涨价不如PPI,成本推动的传导机制存在一定限制。当前国内消费仍然处于修复阶段,CPI同比和核心CPI同比走势可能趋于一致,价格从上向下传导可能更为顺畅。

4月通胀数据显示涨价存在扩散和传导迹象

服务价格普遍上涨,需求修复幅度较大。受益于疫情防控形势较好,线下消费需求恢复及节假日旅游出行需求旺盛,4月非食品项环比涨幅与上月持平、同比继续上涨。根据国家统计局数据,清明假期居民出行大幅增加,飞机票、旅行社收费、交通工具租赁费和宾馆住宿价格分别上涨21.6%、5.3%、4.3%和3.9%。实际上,非食品项下的服务价格出现普遍上涨,4月生活服务、教育文化和娱乐、医疗保健、其他用品和服务等分项价格环比纷纷上涨,节日因素的影响只是一部分原因,更多是疫情防控形势较好的背景下服务消费需求回升的结果。5月份居民旅游出行消费恢复程度进一步提高,节日因素和需求修复对价格的拉动效果预计更为明显,预计后续服务价格仍将在服务消费恢复过程中有所上涨。

CPI环比反弹,通胀出现向下传导的迹象。4月CPI环比出现反弹,除了服务价格普遍上涨之外,前期上游原材料价格持续上涨也出现逐步向下游传导的迹象。国家统计局表示,4月电冰箱、洗衣机、电视机、笔记本电脑和自行车等工业消费品价格均有上涨,涨幅在0.6%~1.0%之间,这表明通胀向下传导逐步显现,后续非食品价格料继续在上游价格压力下有所上行,上游价格上涨继续向下传导的力度值得关注。

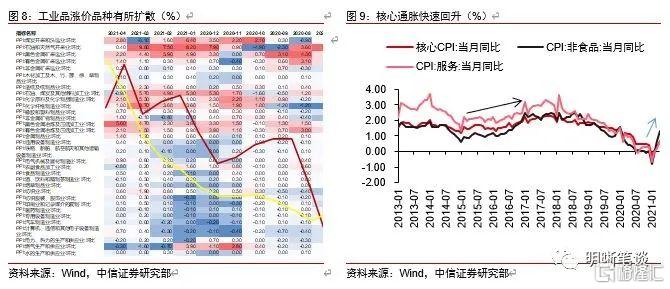

PPI同比大超预期,涨价品种有所扩散。4月PPI同比(6.8%,+2.4pcts)大超预期,接近2016年以来高点,环比(0.9%,-0.7pcts)涨幅有所缩窄。其中中游原材料工业价格涨幅有所放缓,上游采选工业和下游加工工业价格涨幅维持甚至有所扩大。涨价的主力从石油石化产业链转向煤炭、黑色金属产业链——4月份原油价格涨幅放缓带动化工产业链价格上涨放慢,而煤炭钢铁等价格快速上涨也带动相关行业以及金属制品、通用设备等价格上涨。虽然上涨的品种仍然集中在中上游,但涨价驱动逻辑逐步从全球需求扩张转向国内供给收缩,涨价范围有所扩散。

货币政策仍面临通胀问题

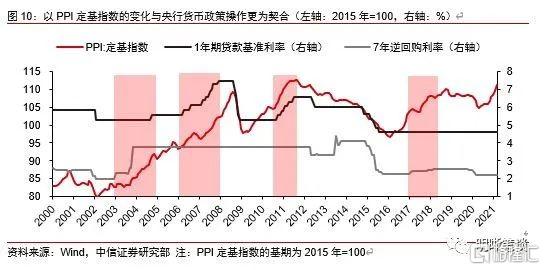

历史上央行的收紧操作与PPI关系非常密切。我们在2021年4月28日发布《债市启明系列20210428—如何理解流动性松紧的政策逻辑?》中对类比了PPI的同比错觉和环比趋势,央行在实际操作中更关注后者。从PPI同比来观察央行加息的时点,往往会遇到很多困惑,因为同比增速中包含了太多的基数效应。若从PPI定基指数变化来看观察央行的操作,就会发现央行应对通胀的加息都非常合情合理。2003-2004年的加息对应大宗商品价格的高斜率上涨,2006-2007工业品在较高的价格水平上继续快速上行,触发央行价格工具较为密集的收紧。2010年底开始的加息周期,对应商品价格反弹至中段后,上行的斜率进一步陡峭化。2017年的OMO加息,对应工业品价格上行较快的阶段。从四次应对通胀加息的背景来看,央行收紧货币政策抑制PPI需要触发条件:1、工业品的绝对价格到达较高水平。2、工业品价格环比上行斜率较高。考虑到过去PPI与核心CPI往往同步变化,今年的情况比较特殊,二者出现明显分化,因此还需要考虑3、PPI何时会向核心CPI传导。

如何理解政府部门对于通胀表态的矛盾?未来难测,但政策可以动态调整。一季度货币政策执行报告中,央行对于通胀的担忧并不强烈,认为PPI向核心CPI传导的可能性较小。但是,随着部分工业品价格继续高位上行,不少官方表态也已经开始有所变化。4月8日国务院金融稳定发展委员会第五十次会议中指出,要保持物价基本稳定,特别是关注大宗商品价格走势,这是国务院金融委历史上首次提到关注大宗商品价格变化。5月12日的国常会还要求要跟踪分析国内外形势和市场变化,做好市场调节,应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。这些表态看似矛盾,但其实说明了一个事实:通胀成为决策层的重点观察指标之一,一旦通胀发生超(决策层)预期的变化,那么势必会有所行动。

部分投资者担心货币政策收紧会导致短期的“类滞胀”。部分投资者担心,由于近期国内主要的通胀压力来源并不是需求端,而是供给约束,本身就会对下游需求形成抑制,若再通过紧缩性的货币政策来压制通胀(而且货币政策缓和供给冲击的能力相对有限),那么大概率会把经济压制到自然增长率以下,从而出现滞胀的情况。这种担心不无道理,但货币政策可以用妥善的方式来应对:简单而言,加息的可能性不大,总量收缩+结构性支持或将成为政策思路。

从当前的状况看,央行采取加息政策的可能性不大:①当前PPI的绝对水平尚且可控,在超出央行容忍范围之前,“跨周期”的操作思路会抑制货币政策大开大合,尤其是经济进入新常态以后,价格工具的波动显著下降,跨周期的特征显现;②PPI与核心CPI的分化依然存在;③经济的修复并不平衡,没有全面过热;④信用风险加大的情况下,货币政策仍要注重金融稳定的目标。

平衡通胀与经济,货币政策或需“总量收缩+结构性支持”。在不使用价格工具的情况下,我们认为央行可能倾向于首先通过数量工具,来释放应对通胀的信号:一方面是延续一季度以来控制信贷和广义流动性的操作,尽快走出疫情时期的扩张状态。对于已经出现过热情形的工业行业,适当控制、减少信贷资源的投放。进一步强化结构性支持,把金融资源向受疫情冲击较大,目前还未完全恢复的行业中引导。另一方面,央行可能会适当控制银行间流动性,防止资金或信贷顺流而下,流入需求过热的行业和资产。说到底,货币政策也只能起到配合作用,最终能否缓解这一波通胀压力还要靠产业政策。

债市策略

近期市场对利空钝化对利多敏感,随着低于预期的金融数据公布后市场利多因素基本出尽,当前市场的风险点来源于国内通胀和美债利率。市场目前低估通胀压力,一方面是对PPI同比高点之后仍将维持较高水平运行的预期不充分,另一方面是对通胀向下传导的预期不足。我们认为高通胀压力不是马上消失,而且在消费需求修复过程中需要警惕通胀向下传导,最后可能会导致货币政策调整来应对通胀。

推荐文章

美股机会日报 | 止跌企稳!纳指期货盘前涨约0.5%,有分析称美股连遭重挫后或回升;亚马逊盘前大跌超8%

一周财经日历 | 事关降息!美国1月非农、CPI数据下周公布;恒指季检结果下周五揭晓

华尔街大多头漫谈黄金“黑天鹅”风险:马斯克实现太空采金,化身全球央行行长

避险情绪席卷市场 华尔街青睐的热门交易纷纷崩跌

华盛早报 | 无一幸免!美股、金银、加密货币与原油集体崩盘;南向资金爆买250亿港元!创约半年来新高;千问APP今日启动30亿免单

亚马逊股价盘后大跌近10%,巨额资本支出引发担忧

比特币暴跌带来124亿美元巨亏 Saylor的金融实验岌岌可危

2月6日外盘头条:比特币暴跌 亚马逊预计今年资本支出将达2000亿美元 交易员料美联储将比预期更早降息